- CATEGORY

- 空間をめぐるクロストーク

- TAG

- 建築, 暮らし

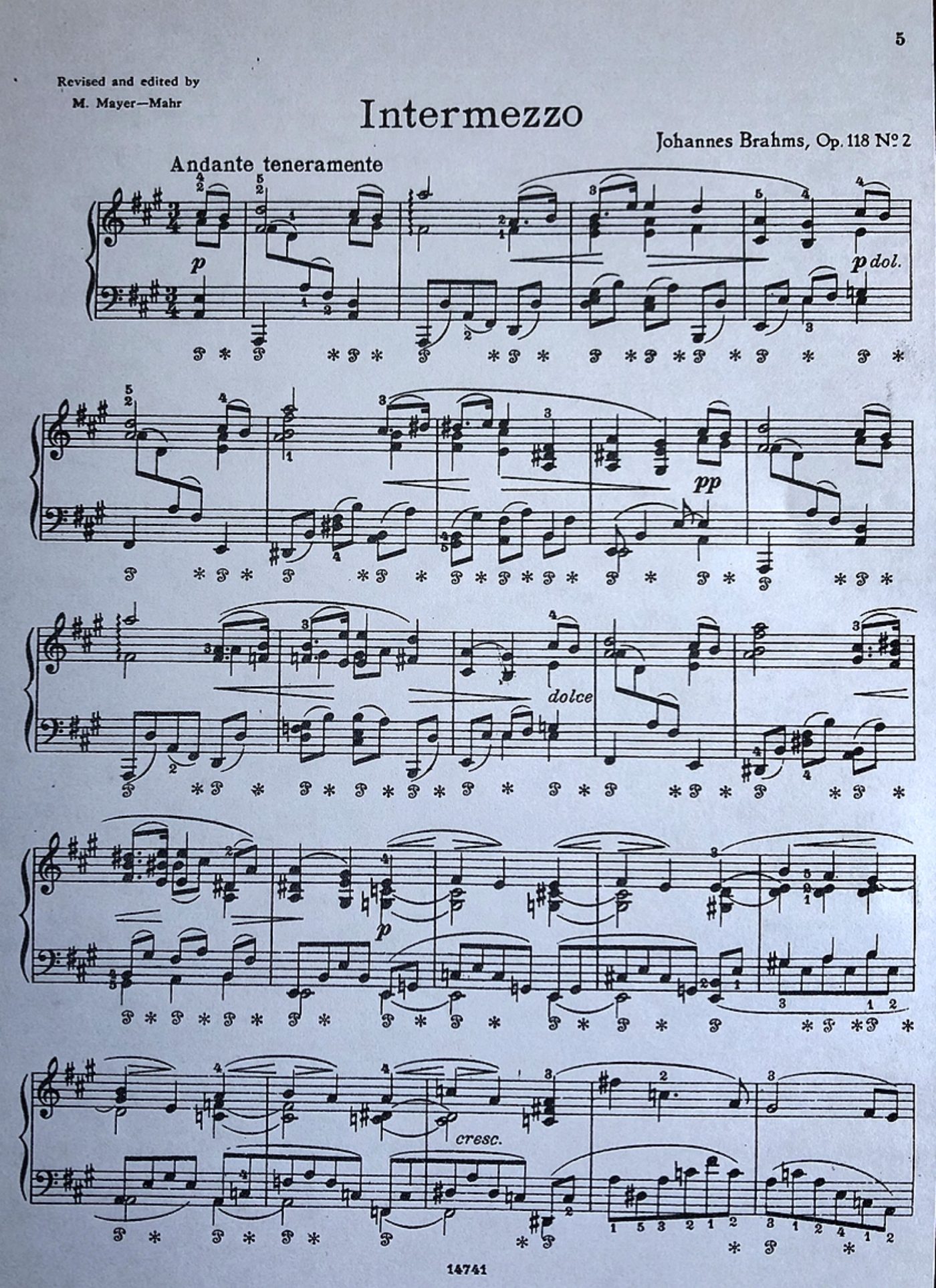

写真は、ブラームス作曲 6つの小品 Op.118より、第2曲の冒頭の楽譜です。

西洋発祥のクラシック音楽というジャンルの作曲家は、自分の中にあるアイディアを楽譜に書き記し、ひとつの作品を完成させます。建物でいうとそれは設計図のようなものです。

でもそれはまだ「建物」そのものでもなければ「音楽」でもありません。

まだ本当の意味では完成していないのです。それは具体的な事象を線や記号で書き記したものにすぎません。

その「設計図」をもとに実際に家を建てるのが建築家であり、「音」として再現していくのが演奏家です。

しかし、建物などの作品と、音楽作品には、その完成形に少し違いがあります。

●時間について

建築物は、完成した作品が、製作者から孤立して「形」として残りますが、音楽は、その作品を演奏し終えた瞬間それはすでに消えてなくなってしまいます。(レコードやCDなどの「録音」に関してはまた考察が長くなるので今回は割愛)

つまり、演奏される音楽は、作品が「製作者から孤立して存在」せず、常に人間の身体と常に共にあるということです。そして人間の身体は時間と共に変化し続けるので、同じ人間が同じ曲を演奏したとしても、全く同じ演奏というのはありえません。

ですから音楽が「完成」し得るのは、演奏し終えたその瞬間だけで、しかも時間が戻らない限り、二度と同じ音楽を聴くことはできないのです。(だからこそ演奏会では曲が終わった瞬間、湧き上がるような感動が込み上げて来るのかもしれませんね…。)

なんだかそう考えるとロマンチックですね。

以上の事から、建築は「空間芸術」、音楽は「時間芸術」とも言われています。

<Memo: 建築物も、それを見る人のちがい(音楽で言うと聴衆)による享受の違いはある。また、時間による変化、例えば光の具合などの変化もある。音楽も演奏される空間によって全く響きや雰囲気は異なってくる。これについてはまた考察の余地あり。>

●個人による解釈の可能性

また、音楽の設計図である楽譜は、数字では表せない多くの情報を含んでいます。同じ設計図をもとにしていても、違う人間が演奏する音楽は、全くと言っていい程異なります。それは例えば、同じ文章を声に出して読む場合、ひとりひとり細かな抑揚や息遣い、声色などが異なることと似ています。

早速、冒頭に載せた楽譜、ブラームスOp.118-2の演奏を、2人の演奏家による演奏で聴き比べてみましょう。

♫♪♩♬♩♫ ♪♩♬♩♫ ♪♩♬♩♫ ♪♩♬♩♫

○ Ivo Pogorelich(イーヴォ・ポゴレリッチ)

○ Glenn Gould(グレン・グールド)

♫♪♩♬♩♫ ♪♩♬♩♫ ♪♩♬♩♫ ♪♩♬♩♫

いかがでしたでしょうか。

同じ曲とは思えない程、2者には解釈の違いがあるように思います。でも、どちらもブラームスが書いたOp.118-2の同じ楽譜を、音を変えることなくきちんと演奏している事には違いありません。

それではなぜこのように解釈の可能性が広がり得るのか、次回は、曲の冒頭8小節間だけを取り出して、楽譜が語りかけてくるメッセージを一緒に少しだけ紐解いていってみましょう。

お楽しみに♫

-

2020-03-27 | 空間をめぐるクロストーク

楽譜という設計図から広がる音の世界

「暇と、無駄と、芸術」