- CATEGORY

- 空間をめぐるクロストーク

- TAG

- 建築, 暮らし

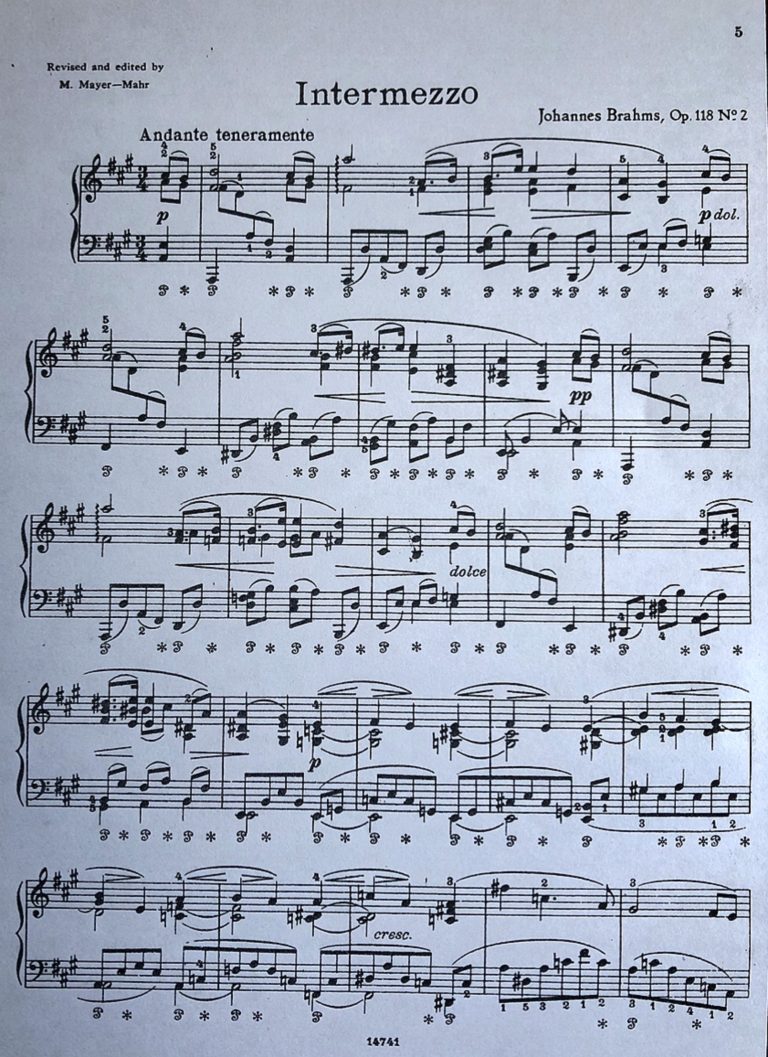

まず音符だけに注目してみましょう。音符は、音の長さと高さを表します。

これは、音楽の核となる部分です。つまり、これさえ守れば”一応”、音楽として成り立ちます。

試しに音符だけを演奏してみました。

いかがですか?ブラームスはプロ中のプロなので、これだけでも聞けなくはないどころか、まあまあ良い音楽と思えるかもしれません。でも、ブラームスはもっともっと色々なメッセージを楽譜に込めています。

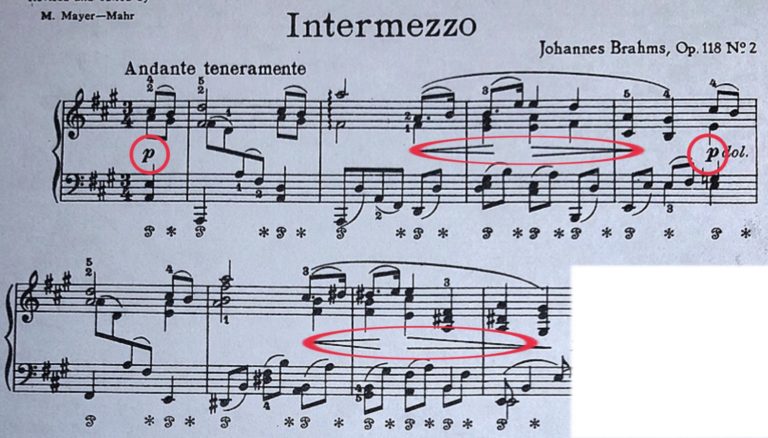

曲の始まりに書いてある”p”という記号に注目してみましょう。これは学校の音楽のテストでは”弱く”と習ったと思います。こんなもの<>も書いてありますね。これは「crescendo」「decrescendo」といい、それぞれだんだん強く、だんだん弱く、という意味です。

これらの音の強弱記号をとりあえず守って演奏してみました。

さっきより音の大きさに変化はあるものの、なんだかぶっきらぼうな演奏に感じます。

前回のコラムで、「楽譜は数字では表せない情報を含んでいる」と書きましたが、このあたりからその事に関係していきます。なぜならこれらの強弱記号は、「どの位」弱く弾くとか、「どんな風に」だんだん強くするとか弱くするとかは表せないからです。ですからそこは演奏家の「解釈」に委ねられるわけです。

例えば、”弱い”にも、色んな表情があります。人生に疲れ果てて今にも息絶えてしまそうな弱々しさ、または失恋でちょっとセンチメンタルな感じ、また、優しく子どもに物語を読んでいるような感じ、、など。

演奏家は、それらをただ気分で決めるのではなく、その作曲家の人生や、その曲が作られた背景、自らの音楽経験による知識や感性などをもとに、日々色々と試しながら、どういう音にするかを組み立てていきます。

今回は、楽譜から読み取れる情報だけをもとに、私個人の解釈で、音作りの可能性の一例を大まかに提示しながら進めさせて頂きたいと思います。

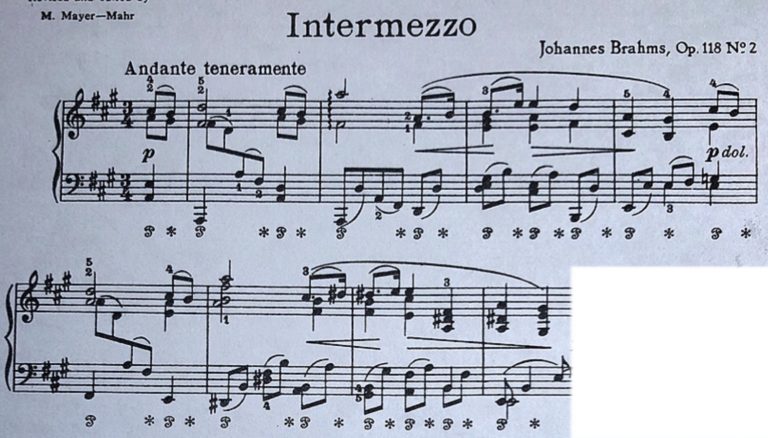

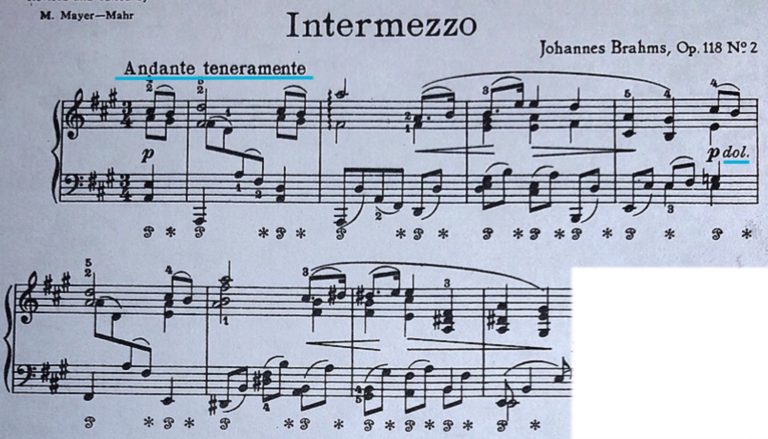

まず、冒頭に”Andante teneramente”という音楽用語が書いてあります。”Andante”というのは、速度を表す言葉で、辞書を引くと、「歩くような速さで」などと書いてあります。”teneramente” というのは、「優しく」「愛情を込めて」いう意味です。

「歩くような速さ」というのは、”teneramente”と共に使われていることから、ただの”Andante”ではありません。「優しく、愛情を込めて」、でも決して遅くなりすぎず、心地よい流れを中断しないように、演奏したいと思います。先ほどの強弱記号についても、”teneramente”をもう少し意識して表現してみます。

それからもう一つ、一段目の終わりの方に、書いてある”dol.” という記号にお気付きでしょうか。これは”dolce”の省略で、お菓子を指す「ドルチェ」という言葉として馴染みがあるかと思います。音楽用語では「甘美に」とか「柔らかに」といった意味です。2回同じメロディが繰り返されますので、2回目は冒頭と同じようには弾かず、特に柔らかに、同じ言葉を自分でも反芻しながら優しく言い直すように演奏してみました。

最後に、音の高さの変化と、和声に注目してみたいと思います。すこし専門的な用語なので分かりやすく解説していきます。

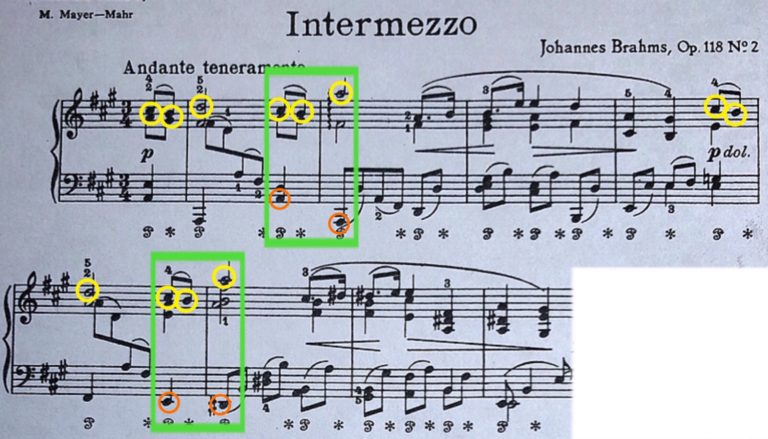

まず、黄色の○で囲んだ音が、この曲で何度も繰り返さる大切なメロディなのですが、ひとまず一度聴いてみましょう。

次に★印をつけた音に注目してみてください。オレンジ色の矢印→で示しましたが、何もついていない黄色の○が2回とも同じ音であるのに対し、★印の音は2回目の方がぐんと高くなっています。

実は音の高さの差は、音楽において非常に重要で、音楽のテンションのような物を作り出します。音の高さの幅が広いほど、歌ってみると分かりますがタイヘンなのです。タイヘンということは、それだけ何らかのエネルギーを秘めているということです。

黄色の○のメロディを、音の高さの違いによる変化をつけて弾いてみました。

若干の差ですが感じて頂けますでしょうか。

そして、「和声」についてです。

緑色の□で囲んだ部分は、同じメロディ(黄色の○)ですが、「和声」が異なっています。和声というのはハーモニーの流れの事をいうのですが(ポピュラー音楽で言うと「コード進行」)、簡単にするためにメロディラインである黄色の○ともっとも低いベースラインであるオレンジの○だけを取り出して演奏してみました。

同じメロディでも、和声が変わると音の色合いのようなものの違いが生じます。

以上の音高の事と和声の事も踏まえつつもう一度冒頭8小節を演奏してみました。

いかがでしたでしょうか。

かなりざっくりとでしたが、数字では表す事のできない部分で、どのような表現が考えられるか、様々な可能性がある事を少しでもお分かり頂ければ幸いです。

そんな事を踏まえて、この演奏家はなぜこういう音を出しているのだろう?どんな事をイメージしながらているのだろう?と考えながら、前回の2人の巨匠の演奏をもう一度聴くと、少し聞こえ方が変わっておもしろいかもしれません。

♫♪♩♬♩♫ ♪♩♬♩♫ ♪♩♬♩♫ ♪♩♬♩♫

Ivo Pogorelich(イーヴォ・ポゴレリッチ)

https://youtu.be/uFhlIhdNGjg

Glenn Gould(グレン・グールド)

https://youtu.be/5JwKDzPlYQs

♫♪♩♬♩♫ ♪♩♬♩♫ ♪♩♬♩♫ ♪♩♬♩♫

-

2020-04-03 | 空間をめぐるクロストーク

楽譜という設計図から広がる音の世界 vol2

「音楽の設計図には数字が -

2020-03-27 | 空間をめぐるクロストーク

楽譜という設計図から広がる音の世界

「暇と、無駄と、芸術」